Der Rekrut

Nun sorgte aber der Staat selbst dafür, daß die Überlieferung

nicht allzu starr wurde und der junge Mensch auch über die Grenzen

seines Heimatorts hinausschauen lernte. Er zog, was tauglich war, auf

zwei bis drei Jahre zur militärischen Ausbildung ein. Diese Jahre

warfen ihre Schatten voraus. Ehe man in ihre harte Zucht genommen wurde,

wollte man sich noch einmal austoben. Füllte man sich doch mit

seinen zwanzig Jahren voll strotzender Jugendkraft und voll Drang nach

Lebensfreude. Noch war man ungebunden, hatte nicht für Weib und

Kind zu sorgen, und da nun der Vater Staat einen als Vollbürger

anerkannte, durften auch die Sitten einen nicht mehr so Stark unter

der Fuchtel halten und mußten ein Auge zudrücken können,

wenn der Sohn da und dort einmal über die Stränge Schlug.

Freilich nicht alle Väter waren Solchen oder ähnlichen Gedankengängen

so ohne weiteres zugänglich. Aber nach einiger Bearbeitung gaben

doch die meisten ihrem Sohne die Erlaubnis zum Eintritt in seinen "Jahrgang".

Die angehenden Rekruten schlossen sich nämlich in dem Winter,

ehe sie "spielen" mußten, zu einer Kameradschaft eigener Prägung

zusammen. Man nahm Singstunden bei einem Lehrer, in denen eine Unzahl

Volks-, vor altem einige kräftige Soldatenlieder eingeübt

wurden. Wen man diese Ausbildung hinter Sich hatte, konnte man auch

der Öffentlichkeit unter die Augen treten. In den Winternächten

zogen nun die Rekruten unter Gesang im Dorf umher. Sonntag nachmittags

ging man auswärts und erfreute die Nachbarorte mit seiner Gesangskunst.

Der Gesang war freilich nicht immer ein Gesang zu nennen. Immerhin

wurde dem Hörer einiges nachdrücklich ins Gedächtnis

geprägt, so der endlose Kehrreim: "Dann schickt uns König

Wilhelm wieder ohne, ohne Geld nach Haus", und das ganz blutrünstige: "Da

liegt ein Fuß, ein Arm, ach daß es Gott erbarm', man sieht

fast keinen Boden vor Sterbenden und Toten." Nicht alle Nachbarorte

vertrugen sich miteinander. Untertürkheimer und Wangener Rekruten

besonders lagen in ständiger Fehde. Den Abschluß des Sonntags

bildete nach diesen Märschen regelmäßig eine ausgedehnte

Sitzung in einer Wirtschaft. So ging es den Winter über bis zum

Frühjahr.

Da war Musterung und dann "Ziehung". Denn angenommen, es wurden von

mehreren Gemeinden zusammen 300 Rekruten ausgemustert, so brauchte

man tatsächlich vielleicht kaum 200. Der Rest mußte, obwohl

tauglich, ausgeschieden werden. Diese Ausmerzung geschah durchs Los,

deshalb sprach man von "Ziehung" und "Spielen". Wer eine hohe Nummer,

in unserem angenommenen Fall also eine Nummer zwischen 200 und 300

zog, hatte sich "frei gespielt". So fuhren nun die Rekruten im Frühjahr

auf einem Leiterwagen, der mit Maien geschmückt war, voll Stolz

gen Cannstatt zur Musterung. Auch dabei stachen die verschiedenen Ortschaften

aufeinander, jede wollte den schönsten Wagen haben. Schon die

vorgeschriebene gründliche Reinigung des Körpers hatte in

den ländlichen Verhältnissen Alt=Untertürkheims, wo

es keine Badegelegenheit gab, allerhand Schwierigkeiten bereitet, und

bei der Musterung selbst ereignete sich in der allgemeinen Aufregung

manch ergötzliche Szene, die noch lange willkommenen Unterhaltungsstoff

auf Kosten der Beteiligten bot. Wenn jetzt die Entscheidung gefallen

war, waren die Freigekommenen gehalten, den andern die bunten Rekrutenbänder

zu bezahlen, mit denen man die Hüte schmückte. Wer tauglich

befunden wurde, trug lange und breite Bänder um den Hut geschlungen,

die noch weit über den Rücken herunterfielen; die Untauglichen

durften nur kurze, schmale Bänder tragen. Auf der stolzgeschwellten

Braust trug jeder ein Täfelchen mit der Bezeichnung der Waffengattung,

für die er ausersehen war. Der Tag, der so entscheidend in das

Leben der jungen Leute eingriff, wurde entsprechend gefeiert, zunächst

in der Oberamtstadt, dann aber auch im Heimatort. Wie so oft bei allerhand

Streichen, die sie verübt, so pochte die Jugend besonders an diesem

Tag auf das Wort: "Rekrutebluof ischt koe Riehrmilch."

Nach einiger Zeit fand dann die "Ziehung" statt, von der oben gesprochen

wurde. Zum sonstigen Schmuck hinzu konnte man nun auch noch die gezogene

Nummer am Hute befestigen. Damit war die Spannung, unter der man gelebt

hatte, endgültig gelöst, und man sah klarer in die Zukunft.

In den sechziger Jahren gab es allerdings auch noch die sogenannten "Einsteher".

Wer das nötige Geld dazu aufbringen konnte und wollte, hatte die

Möglichkeit, sich gewissermaßen loszukaufen. Er bestimmte

gegen Zahlung von 300-400 Gulden einen andern, der schon gedient hatte

und eben entlassen wurde, für ihn einzustehen und an seiner Stelle

noch einmal zwei bis drei Jahre abzudienen.

Das weitere Schicksal der bunten Rekrutenbänder zeigt, wie wichtig

diese entscheidungsvollen Tage genommen wurden. Der Rekrut Schenkte

die Bänder seiner "Bekanntschaft", wenn er eine hatte, und die

hielt sie in hohen Ehren, sie zierte damit ihre Kunkel und forderte

dadurch den Neid mancher weniger glücklichen Altersgenossin heraus.

Nach der Musterung flatterte der Jahrgang keineswegs auseinander. Wohl

blieb in den arbeitsreichen Sommermonaten wenig Gelegenheit, die Kameradschaft

zu pflegen. Dafür brachte der Herbst die Krönung des Kameradschaftslebens:

die Kirbe. Tonangebend auf der Kirbe waren die "Kirbebuebe", eben der

Rekrutenjahrgang. Sie verteilten sich auf die drei Hauptwirtschaften,

den "Hirsch", die "Kronen, den "Löwen". Das ganze Jahr über

hatte man auf diese zwei Tage gespart, die eigentliche Kirbe, die auf

den Donnerstag nach Kreuzerhöhung festgelegt ist und auf die "Nôchkirbe",

den Sonntag nach diesem Donnerstag. Bis zu zehn Gulden, eine gewaltige

Summe für die damalige Zeit gedachte mancher springen zu lassen.

Zunächst galt es, die Wirtschaft, an der man den "Trauben" heraushängte,

festlich zu schmücken. Zu diesem Zweck fuhr man zwei Tage vor

der Kirchweih mit den Pferden und dem Leiterwagen des Wirts etwa in

den Eßlinger Stadtwald, wo man sich die Erlaubnis ausgewirkt

hatte, einige Maien (Birkenbäume) zu schlagen. Ehe die Rekruten

in den kühlen Morgen hinausfuhren, hatte der Wirt - so verlangte

es der Brauch - ihnen einen Trunk guten Weins gereicht. Dem Förster,

der die Aufsucht hatte, brachte man ein Körbchen Trauben mit,

in der berechtigten Hoffnung, daß er es beim Messen des Holzes

- man kaufte die Birken dem Längenmaß nach - nicht allzu

genau nehmen werde. Nach der Rückkehr wurden die Maien in festesfroher

Vorfreude an dem Gasthaus aufgestellt.

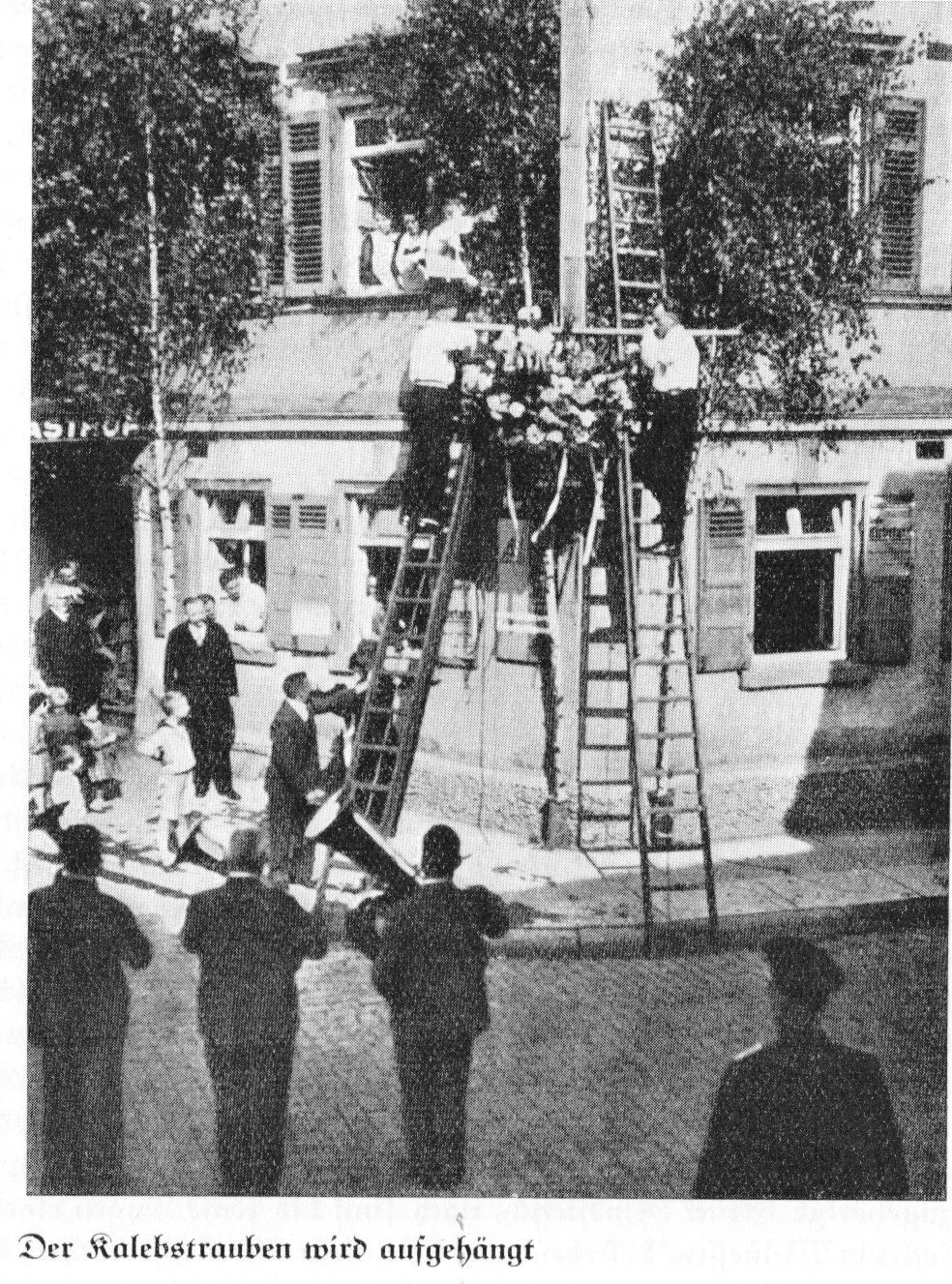

Auch der große Trauben der vor dem Gasthaus

aufgehängt werden sollte, mußte gerichtet werden. Es erforderte

Geduld und Geschicklichkeit, ihm die richtige Form zu geben, Denn er

wurde nachher, wenn er hing, von den Alten fachkundig begutachtet.

Die Trauben lieferten die Kirbebuben. Jeder wollte natürlich die

schönsten bringen. War der Jahrgang gut und der Reifegrad schon

weit vorgeschritten, was selten der Fall war, denn wir befinden uns

erst Mitte September, dann wurde an den schönsten Trollingern

in des Vaters Weinberg der Stiel umgezwirbelt, damit sie rascher schwarz

wurden. Auch bei diesem Geschäft des Traubenrichtens mußte

der Wirt auf seine Kosten fleißig einschenken.

Nun ist der große Tag angebrochen. Schon am

frühen Morgen hatten Sich Musikanten eingefunden. Es waren jedes

Jahr dieselben. Sie stammten von den Fildern, von Häfner=Neuhausen.

An diesem Tag mußten sie sich von den Rekruten manches gefallen

lassen. Diese nahmen für sich das Recht in Anspruch, mit ihnen

allerhand Narrenpossen zu treiben, ließen Sich aber andererseits,

wenn es ans Zahlen ging, auch nicht lumpen. Zunächst zogen die

Musikanten im Ort umher und verbreiteten allenthalben festliche Stimmung.

Vor allem tat sich dabei das Bombardon mit seinen Baßtönen

hervor. Bald entwickelte Sich auch das vom Märzmarkt her bekannte

Markttreiben. Diesmal Sind es Fässer, Leitern, Butten und sonstiges

Küblergeschirr, die dem Markt das Gepräge geben. Diese ernsthaftere

Seite der Kirbe kümmerte aber die Rekruten nicht viel. Ihre Zeit

kam erst nach Mittag, wenn der große Trauben aufgehängt

wurde. Schon hatte sich auch viel neugieriges Volk eingefunden, um

dem feierlichen Akt beizuwohnen. Im blütenweißen Hemd, das

schwarzweißrote Band über der Weste, ohne Kittel, so tragen

die zwei kräftigsten und gewandesten Kirbebuben den Riefentrauben

heraus, der ein ordentliches Gewicht hat. Unter Viel juchzen, das man

das letzte Jahr über ausgiebig geübt hat. Steigen sie mit

dem Trauben die Leitern empor und bringen das Kunstwerk fertig, ihn

oben am Haken einzuhängen. Ein Kamerad steigt ihnen nach und reicht

ihnen ein Glas Wein, das mit weiteren kräftigen Juchzern geleert

wird. Zur Freude der Kinder wird auch der kleine Trauben aufgehängt.

Er besteht bloß aus drei verschiedenfarbigen Trauben, einem weißen,

einem roten, einem blauen, um ihn herum aber hängt an einem Reif

in kleinen Nachbildungen das ganze Geschirr, das der Weingärtner

zu seinem Beruf braucht. Weil das alles so putzig aussieht, freut es

die Kinder. Um die Leitern herum ist der Platz freigehalten worden,

und da drehen sich die Paare schon im Tanz, bis die zwei Kirbebuben

die Leitern herunterkommen. Die Mädchen tragen die gleichen farbigen

Bänder wie ihre Burschen, nur in schmälerer Ausführung.

Schon hat sich unter der Masse der Zuschauer auch eine Menge Städter

eingefunden, und nun geht der Rummel los, den man Kirbeleben nennt.

Nicht laut und ausgelassen genug kann es ja zugehen. Es ist viel überschüssige

Kraft vorhanden, die sich austoben will. Die Nachkirbe bringt dasselbe

Schauspiel noch einmal, dann beginnt wieder der graue Alltag.

Nun ist der große Tag angebrochen. Schon am

frühen Morgen hatten Sich Musikanten eingefunden. Es waren jedes

Jahr dieselben. Sie stammten von den Fildern, von Häfner=Neuhausen.

An diesem Tag mußten sie sich von den Rekruten manches gefallen

lassen. Diese nahmen für sich das Recht in Anspruch, mit ihnen

allerhand Narrenpossen zu treiben, ließen Sich aber andererseits,

wenn es ans Zahlen ging, auch nicht lumpen. Zunächst zogen die

Musikanten im Ort umher und verbreiteten allenthalben festliche Stimmung.

Vor allem tat sich dabei das Bombardon mit seinen Baßtönen

hervor. Bald entwickelte Sich auch das vom Märzmarkt her bekannte

Markttreiben. Diesmal Sind es Fässer, Leitern, Butten und sonstiges

Küblergeschirr, die dem Markt das Gepräge geben. Diese ernsthaftere

Seite der Kirbe kümmerte aber die Rekruten nicht viel. Ihre Zeit

kam erst nach Mittag, wenn der große Trauben aufgehängt

wurde. Schon hatte sich auch viel neugieriges Volk eingefunden, um

dem feierlichen Akt beizuwohnen. Im blütenweißen Hemd, das

schwarzweißrote Band über der Weste, ohne Kittel, so tragen

die zwei kräftigsten und gewandesten Kirbebuben den Riefentrauben

heraus, der ein ordentliches Gewicht hat. Unter Viel juchzen, das man

das letzte Jahr über ausgiebig geübt hat. Steigen sie mit

dem Trauben die Leitern empor und bringen das Kunstwerk fertig, ihn

oben am Haken einzuhängen. Ein Kamerad steigt ihnen nach und reicht

ihnen ein Glas Wein, das mit weiteren kräftigen Juchzern geleert

wird. Zur Freude der Kinder wird auch der kleine Trauben aufgehängt.

Er besteht bloß aus drei verschiedenfarbigen Trauben, einem weißen,

einem roten, einem blauen, um ihn herum aber hängt an einem Reif

in kleinen Nachbildungen das ganze Geschirr, das der Weingärtner

zu seinem Beruf braucht. Weil das alles so putzig aussieht, freut es

die Kinder. Um die Leitern herum ist der Platz freigehalten worden,

und da drehen sich die Paare schon im Tanz, bis die zwei Kirbebuben

die Leitern herunterkommen. Die Mädchen tragen die gleichen farbigen

Bänder wie ihre Burschen, nur in schmälerer Ausführung.

Schon hat sich unter der Masse der Zuschauer auch eine Menge Städter

eingefunden, und nun geht der Rummel los, den man Kirbeleben nennt.

Nicht laut und ausgelassen genug kann es ja zugehen. Es ist viel überschüssige

Kraft vorhanden, die sich austoben will. Die Nachkirbe bringt dasselbe

Schauspiel noch einmal, dann beginnt wieder der graue Alltag.

Und ein Oktobermorgen setzt den Schlußpunkt hinter das lustige

Rekrutenjahr. Schon lange vor Morgengrauen donnern vom Berg herunter

die Karabiner der zurückbleibenden Kameraden, in aller Frühe

entführt der Zug die Rekruten in die Garnisonstadt: das Spiel

ist aus, der Ernst beginnt.