Der Jahreslauf im Leben des Dorfkindes

Wenn der Frühling kommt, beginnt für die

Alten die strengste Arbeit, für die Kinder die des Spielens. Man

kann wieder auf die Gasse. Allerdings die Mutter hat auch für

diese allerhand Aufgaben bereit. Der kleine Bub muß, wenn er

von der Schule daheim ist, sein noch kleineres Schwesterlein wiegen.

Doch der junge Mann stellt die Technik in den Dienst seines Freiheitsdrangs.

Eine Schnur reicht von der Gasse hinauf in die Stube, wo die Wiege

ihren Platz hat, und gibt dem jungen die Möglichkeit, bei den

Kameraden zu sein. Daß dabei die Wiege manchmal umkippt bereitet

dem Bruder weniger Schmerzen als dem Schwesterlein. Rasch schiebt er

ihm den "Schlotzer" in den Mund, und die Kleine beruhigt sich wieder.

Oder die Kinder müssen dem Vater dann und wann "das Essen tragen",

wenn er über Mittag im Feld oder im Weinberg bleibt. Mancher

Bube muß schon im ersten Morgengrauen vor der Schule, die um

Sieben Uhr beginnt, Milch nach Stuttgart tragen. Aber es gibt für

die Kinder trotz all dieser kleinen Pflichten dazwischenhinein immer

wieder freie Zeit, da man dem eigenen Vergnügen nachgehen kann.

Kaum hat der Märzenwind die Straßen halbwegs getrocknet,

holen die Buben alte Faßreifen hervor und jagen mit ihnen durch

den Ort. Das erste Spiel der Mädchen ist "Seilhopfes". Darin liegt

ein tiefer Sinn: das verhockte Blut verlangt nach Bewegung. Dann

wird der "Tänzer" hervorgeholt, an anderen Orten unter dem Namen "Topf" oder

Kreisel bekannt. Die "Treibschnur" hilft dazu, daß man allenthalben

durch den Ort die Peitschen knallen hört. Noch kann auf der Straße

der Jugend nicht allzu viel passieren, denn sie wird durch keine Autos

unsicher gemacht. Und bei den Hochrädern (Velozipede), die damals

auftauchten, war bei einem Zusammenstoss der Fahrer weit mehr gefährdet

als der Fußgänger.

Wenn der erste Saft in die Weidenbüsche einschießt,

gehen die Buben ins "Grün" oder ins "Gschtänd". Dort prüfen

sie mit Kennerblick die einzelnen Büsche. Finden sie eine geeignete

Rute, so wird sie geschnitten und auf die richtige Länge gebracht.

Nun wird die Rinde mit dem Heft des "Hôbemessers" geklopft.

Zweierlei Musikinstrumente kommen auf diese Weise zustand. Entweder

Hupen, die keinen Stöpfel haben und nur einen Ton hervorbringen

- bloß in den Ohren der Jugend klingt er lieblich - oder Pfeifen,

die mit beweglichem Stöpsel versehen Sind, auf denen man deshalb

die Töne variieren und eine kleine Melodie versuchen kann.

Bald wagen sich auch die ersten Veilchen heraus. Im "Grün", im "Wolfelesbach",

im "Gairenwald" findet man die schönsten. Unvergeßlich die

Sonntage, da die weißen Wolkenschiffe sehnsuchterweckend am blauen

Frühlingshimmel dahinzogen, die Finken und Meisen Schlügen,

da jener würzige Ruch der Erde entstieg, der einen so seltsam

benommen machte, und da man ins "Veigelessuche" ging.

Der Märzenmarkt am 25. März, an Mariä Verkündigung,

ist nicht bloß für die Alten wichtig als "Stockmärkt",

an dem manche bis zu 150 Mark Einnahmen hatten, sondern ein großes

Erlebnis auch für die Jungen. Schon an den Vortagen wurden in

der Eßlinger, der Cannstatter, der Langen Straße die großen

kofferartigen, mit Eisenbändern beschlagenen Warenkisten der Schuh-

und Tuchmacher angefahren. Sie als Hindernisse beim Fangerlesspiel

zu verwenden, brachte eine willkommene Abwechslung in dieses beliebtest

und einfachste Spiel. Am meist recht kühlen Marktmorgen war man

Zeuge, wie die Stände aufgeschlagen wurden. Das nötige Baugerät

an Latten, Böcken, Stangen gehörte der Gemeinde und wurde

das Jahr über im Magazin beim Rathaus aufbewahrt. Nun entstand

also vor den Augen der erstaunten Dorfjugend, die an diesem Tag als

einem kirchlichen Feiertag Schulfrei hatte, zu beiden Seiten der Straßen

eine Reihe von Marktständen. Verkäufer und Käufer kannten

Sich meist seit Jahren. Tuchmacher Rommel, Schuhmacher Eisenlohr von

Reutlingen waren Persönlichkeiten, die einfach zum Bild dieses

Marktes gehörten. Es ging also im Handel herüber und hinüber

durchaus gediegen und ruhig zu. Der Jakob aus Amerika, d. h. der Marktschreier,

ist eine Erscheinung, die einer Späteren Zeit vorbehalten blieb.

Damals mochte auch der Markt einem gewissen wirtschaftlichen Bedürfnis

entsprechen. Neben dem Reben- und Baummarkt war von geringerer Bedeutung

der Viehmarkt. An der Runkeleskelter in der Bachstrasse wurden Schweine,

von den Juden "Hirschle" und Lauchheimer auch einige Kühe feilgeboten.

Dort ging es besonders lebhaft und derb zu. Der Stimmaufwand, der entfaltet

wurde, ließ uns Kinder das Schlimmste befürchten. Umso eindrucksvoller

war der Handschlag, der zu guter Letzt die erregten Verhandlungen in

heiteren Frieden ausklingen ließ. Über der Brücke drüben

in der Nähe der uralten Dorflinde war das Karussell aufgebaut;

die Schießbude in einem Hof der Langen Straße rechnete

mit dem Zuspruch der Erwachsenen. Einen fremdartigen Zug in das Marktbild

brachten die Zigeuner, die auf keinem Jahrmarkt fehlten. Schlimme Dinge

wurden ihnen nachgesagt: nicht bloß daß sie stehlen, was

nicht niet= und nagelfest ist, auch Kinder sollten sie entführen.

Deshalb betrachtete die Jugend mit furchtsamer Neugierde die seltsamen

Gestalten, die meist noch einen Bären oder mindestens ein Äffchen

bei sich führten, Auch daß sie wahrsagen konnten, umgab

sie mit einem besonderen Zauber. Freilich die Alten sahen sie lieber

gehen als kommen.

Vom Märzemärkt war es nicht mehr weit bis Ostern. Schon war

auch die Zeit des Ballspielens gekommen. Zur Abwechslung spielten dazwischenhinein

auf ein paar Tage die Buben "Schnelleres", die Mädchen "Perles" und "Bohnerles".

Die Karwoche bildete bei entsprechender Einstellung des Elternhauses

einen starken Einschnitt in der frohbewegten Frühlingszeit. Jedes

laute Spiel, besonders in der zweiten Hälfte der Woche, war streng

verboten. "Wer in der Karwoche Ball spielt, kreuzigt den Heiland",

konnte die Mutter sagen. Aber für diese kurze Entsagung entschädigte

das Osterfest. Schon an den Tagen zuvor hatte man am Hang des Wolfelesbachs

das Moos für das Hasennest geholt. Da man dort so lustig den Hang

herunterrugeln konnte, vergaß man rasch das strenge Gebot der

Eltern. Auch war hier weit weg von den Häusern des Orts kein Kläger,

somit auch kein Richter zu fürchten. Dem Osterfest wurde mit frohen

Erwartungen entgegengesehen. Im Grün oder sonstwo am Neckar war

reiche Gelegenheit, auf Felbenköpfen oder im Weidengebüsch

den "Hasen" zu verstecken. Der Inhalt des Nestes, der "Hasetag", war

bescheiden: einige mit Zwiebelhäuten braun gefärbte Eier,

ein Zuckerhase und eine Brezel, das war alles und doch viel. Denn die

Freude des Suchens und Findens war das Schönste an der Sache,

besonders wenn ein freundlicher Großvater oder eine Großmuter

schmunzelnd dabeistand und mit der Jugend wieder jung wurde.

So kam man allmählich an den Sommer heran. Noch war der Boden

halb feucht und damit die Vorbedingung erfüllt für das interessanteste

Bubenspiel, das "Spechtesspiel". Denn der Ruf durch die Gasse ging: "Wer

duet mit Spechtes?", so fand die Einladung immer ein freudiges Echo.

Mit fünf bis sieben Teilnehmern wurde das Spiel am interessantesten.

Es handelte sich darum, ein kurzes zugespitztes Pfahlstück, das

der Gegner mit kräftig ausholendem Schwung in die Erde getrieben

hatte, durch den eigenen Specht so zu lockern, daß es herausfiel.

War das gelungen, so durfte es beliebig weit hinausgeschlagen werden.

Der Sieger wurde aber in gleicher Weise ein Opfer des Besiegten, wenn

er seinen Specht nicht dreimal in die Erde getrieben hatte, ehe der

Gegner mit dem seinen zurückkam und ihn, schon von weitem werfend,

in den Boden spitzte.

Am Sonntagnachmittag und -abend beherrschten die Mädchen das Feld

bzw. die Straße. Denn einen eigentlichen Dorfanger und Spielplatz,

auf dem sich die ganze Dorfjugend getroffen hätte, gab es nicht.

Das "Gschtänd" wäre ideal gewesen für diesen Zweck,

aber es lag zu weit ab und war als zeitweiliger Aufenthalt lichtscheuen

Gesindels Verrufen und deshalb von den Kindern gemieden. So benutzte

man eben, so gut es ging, die Straße als Spielplatz, und es ging

ganz gut so. Die Reigen der jungen Mädchen, die altvertrauten

Melodien des "O Bue, was koscht dei Heu?", "Mädchen, du mußt

tanzen", "Mariechen saß auf einem Stein" und wie die Tanzspiele

alle heißen gehören mit in das Bild eines sonnigen Sommersonntags

in Untertürkheim.

Spätestens das Betglockläuten oder "Uffamärgaleida" (Ave

= Maria=Läuten), wie die Alten sagten, holte die Kinder von der

Straße weg, wenn sie nicht schon früher heimgerufen worden

waren. In Familien, die auf alte fromme Sitte hielten, wurden die Kinder

angehalten, beim Betglockläuten den Vers zu sprechen: "Liebster

Mensch, was mag's bedeuten, dieses späte Glockenläufen ?

..."

Vom späten Frühjahr ab wurden die Kinder ziemlich stark zur

Feldarbeit herangezogen, deshalb konnte sich ihr Spieltrieb nur noch

Sonntag nachmittags austoben.

Noch einmal, ehe die rauhe Jahreszeit einsetzte und die Kinder von

der Straße vertrieb, feierte das ganze Dorf ein Fest, das große

Fest der Kirbe. Soweit es ein Fest der Erwachsenen war, wird sein an

anderer Stelle gedacht. Auch die Kinder freuten Sich darauf, nicht

bloß wegen der "Märktkromet", die für sie vielleicht

an einem der Stände gekauft wurde, etwa "e Hôbe" oder "e

Bläsle" für die Buben, ein "Nuster" oder ein "Bääle" für

die Mädchen, sondern vor allem wegen der Kuchen, die auf diesen

Tag in verschwenderischer Fülle gebacken wurden. Das ganze Jahr über

gab es fast keine, von besonderen Familienfestlichkeiten abgesehen,

nur der Kirbe waren sie vorbehalten, aber dann gab es auch so viele,

daß man sich für das ganze Jahr satt essen konnte. Es gab

neben den Obst-, Grieß- und Käskuchen, wie sie heute noch üblich

Sind, bescheidenere, die man heute nicht mehr bäckt. Da war der

Salzkuchen, bei dem man einfach den Teig mit Eigelb bestrich, dann

mit Speckwürfeln belegte und mit Salz und Kümmel bestreute,

oder der Welschkornkuchen, bei dem der Teigboden mit einer 2 cm hohen

Schicht Welschkornbrei bestrichen wurde. "Kirbe ond koe Kuecha, essigsaurer

Wei, wer mag dô luschtich sei?", das war ein Vers, den schon

die Kinder kannten, der aber in manchen vergangenen Jahren zu Anfang

und um die Mitte des Jahrhunderts herbe Wirklichkeit geworden war.

Nach der Kirbe ging es rasch dem Herbst, der Lese,

zu mit ihren Freuden, bei der die Kinder allerdings eine mehr nebensächliche

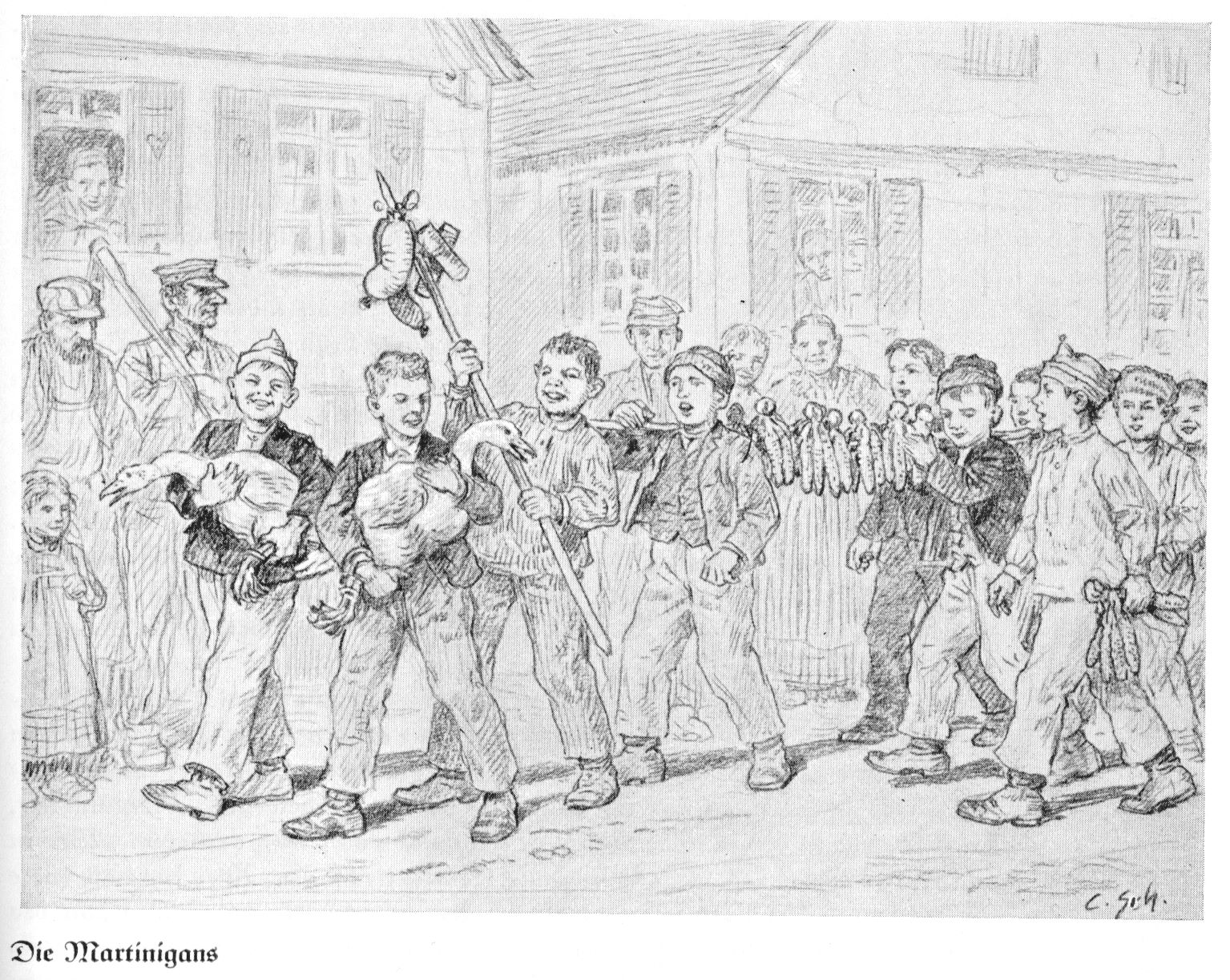

Rolle spielten. Dagegen standen sie am Martinitag im Mittelpunkt eines

erst in den sechziger fahren aufgekommenen Brauchs. An diesem Tag wurde

nämlich dem Herrn Oberlehrer von den Schülern feierlichst

die "Märesgäs" überreicht. Aus freiwilligen Geldgaben

hatte man die Gans gekauft. Wenn noch Geld übrig war, kamen einige

Zichorienpäckchen, etwas Kaffee, die Spitze eines Zuckerhuts dazu.

Damit der Empfänger der Gans das Tier vollends hermästen

konnte, mußte auch Welschkorn beschafft werden. Da galt nun für

ein paar Tage ein gewisses Freibeuterrecht in Untertürkheim, d.

h. das Welschkorn wurde einfach von den Außenseiten der Häuser

weg, wo es zum Trocknen in "Kluberten" aufgehängt war, gestohlen.

Allerdings konnte es vorkommen, daß die jungen Diebe, wenn sie

nach Hause kamen, an den Stangen vor dem eigenen Elternhaus auch einige

Lücken bemerkten. Das andere konnten sie sich denken. Im feierlichen

Zug wurde alles durch den Ort getragen, einige Lieder dazu gesungen,

und man kam sich für einen Lag sehr wichtig vor.

Nun ging es rasch in den Winter hinein. Brachte er den heißersehnten

Schnee, so fuhr man Schlitten in der Friedrichstraße, im Kirchgäßle

und auf der "Schlittenbahn" im "Usserdorf", ganz Kühne im "Hohlweg" an

der "hohen Mauer". Auf den beiden ersten Bahnen benützte man nur

die einsitzigen Bergschlitten. Am Hohlweg dagegen konnte man auch die "Galetsche" oder "Lanne" bewundern,

große Hörnerschlitten, die gewöhnlich landwirtschaftlichen

Zwecken dienten, nun aber abends und Sonntag nachmittags, mit drei

und mehr Personen beladen, in den Dienst des ländlichen Vergnügens

gestellt wurden. Sie, die mit unheimlicher Geschwindigkeit den Berg

herabsausten, stellten an die Geschicklichkeit ihrer Lenker schon einige

Anforderungen. Schon von weitem hörte man das mehrstimmige "E

Lanne kommt! Bâ frei!" und konnte an dem "Grillen" der Mitfahrerinnen

merken, wenn es wieder über eine der vielen "Kandeln" hinüberging

und der Schlitten ein paar Meter frei durch die Luft sauste. Ein besonderes

Fest für die Jugend war es, wenn eines starken Schneefalls wegen

der Bahnschlitten geschleift werden mußte und sie den Schlitten,

der für den Ortsverkehr die Straßen freizulegen hatte, helfen

beschweren durfte. In den verschneiten Straßen des Orts bewegten

sich besonders leidenschaftliche Schlittenfahrer, auf ihren Schlitten

stehend, durch Stochern mit einem "Spieß", den sie zwischen

die Beine nahmen, vorwärts.

Das Christfest, der "Christtag", nahte. Das Wort "Weihnachten" fand

sich bezeichnenderweise im Sprachschatz von Alt=Untertürkheim

nicht. Auch der Pelzmärte ging nicht um. Andere Vermummungen dagegen

kamen vor. Sie dienten in erster Linie dazu, bei den Kärzen die

jungen Mädchen zuschrecken. Man bediente sich dazu einfachster

Mittel: man verschmierte sich das Gesicht und zog ein Leintuch über

sich. Diese Vermummungen, mehr "Butzen" als Pelzmärte, waren an

keinen bestimmten Tag gebunden. Im allgemeinen sahen die Alten

diese Dinge nicht gern. So war man auch dem Fastnachttreiben

in dem ganz evangelischen Untertürkheim durchaus abhold. "Affegsiechter" wollte

man keine sehen. Der Widerwille dagegen war bei diesem nüchternen

Menschenschlag instinktmäßig stark.

Aus alter Zeit her hatte sich dagegen der Brauch der Knöpflesnächte

noch erhalten. Einige Buben, die sich dazu verabredet hatten, zogen

an den letzten Donnerstagen vor Weihnachten mit Erbsen und Welschkorn

bewaffnet vor die Häuser von Bekannten und warfen eine Handvoll

Körner gegen die erleuchteten Fensterscheiben, um die Insassen

zu Schrecken, beobachteten aber die Wirkung besser von gesichertem

Ort aus, da die Sache von den Alten meist als grober Unfug angesehen

und, wenn die Täter sich erwischen ließen, entsprechend

geahndet wurde.

Sonst merkte man vom Nahen des Christtags nicht eben

viel. Bloß daß die Mutter einige Zeit vorher das althergebrachte

Gebäck, die "Springerle" buk, wies auf das kommende Fest hin.

Da es dieses Gebäck nur an Weihnachten gab und bis Ostern keinerlei

Süßgebäck mehr zu erwarten war, freute sich die Jugend

sehr darauf und half beim Backen gerne mit. Besonders der Springerlesmodel

mit feinen merkwürdigen Figuren interessierte sie. Nur verhältnismäßig

wenige Familien besaßen Solche Model, Sie waren ja auch das ganze

Jahr über totes Kapital. Deshalb entlehnte man sie gerne beim

Mehlhändler, der sie dann auch um diese Zeit auf Wochen hinaus

verteilt hatte. Das Schnitzbrot, das man ebenfalls für die Festzeit

buk, unterschied sich vom gewöhnlichen Brot nicht allzusehr, erfreute

sich aber trotzdem nicht überall gleicher Beliebtheit. Beschert

wurde nicht am Heiligen Abend, sondern am Christfestmorgen. Dabei gab

es keine großen Überraschungen. Die Geschenke waren durch

die Sitte vorgeschrieben, aber trotzdem konnten die Kinder kaum erwarten,

bis sie die Stube betreten durften. Noch im Hemd rannten sie herein.

Da brannte in einer Ecke der Stube ein Bäumchen; selbst in begüterten

Familien war es um diese Zeit einfach an der Wand befestigt ohne Gärtchen,

geschweige denn eine Krippe. Es war geschmückt mit vergoldeten

Nüssen, Äpfeln und einigen kleinen Zuckerstücken, die

man beim "Kanditer" erstanden hatte. Glaskugeln verwendete man noch

nicht. Und die Geschenke: Vom Döte erhielt jedes Schulpflichtige

Kind Herkömmlicherweise ein Schreibheft, Griffel, Springerle,

einen Herzlebkuchen mit drei Mandeln. War aber etwa noch ein Apfel

beigelegt, in dem ein Sechs=Kreuzer=Stück steckte, so war die

Freude vollkommen. Die Hauptfache war: die Arbeit ruhte in diesen Tagen,

soweit man sie in einem ländlichen Haushalt eben ruhen lassen

konnte. Am Stephanstag sah man die "Stephesreiter". Die Fuhrleute ritten,

ein sonst ungewohnter Anblick, ihre Pferde aus. Sie sollten vom

langen Stehen im Stall nicht steif werden, Tatsächlich wurde aber

mit diesem Ausritt auch ein alter Brauch weiter gepflegt. Die Arbeitspause

dauerte bis zum vierten Tag, dem Tag, der unschuldigen Kinder oder "Pfeffertag".

Auch an diesem Tag wurde noch nicht viel gearbeitet. Pfeffertag hieß er,

weil die Kinder am Morgen dieses Tages mit einem Tannenwedel, der Pfefferrute,

bei den Bekannten herumzogen und durch einen Schlag mit der Rute und

die Frage: "Schmeckt dr Pfeffer guet?" sich Anspruch erwarben auf ein

kleines Geschenk. Die ursprüngliche Bedeutung dieses Schlags mit

der "Lebensrute" war schon längst verloren gegangen, und so artete

die Sache Schließlich in reine Erpressung aus, die besonders

gegenüber den Kaufleuten des Orts geübt, von vernünftigen

Eltern aber nicht geduldet wurde.

Am "Altjôhrôbed" (die Bezeichnung "Silvester" war in Alt=Untertürkheim

ganz unbekannt) gab es auch ein besonderes Gebäck, das "Mitschele",

an anderen Orten wegen seiner Form Neujahrsschiffchen genannt, das

aber nicht selbst gebacken, sondern beim Bäcker geholt wurde.

Besondere Gebräuche, von dem überall üblichen Neujahrschießen

abgesehen, gab es nicht, kein besonderes Essen und auch keinen Versuch,

gerade an diesem Abend oder in dieser Nacht etwas über die Zukunft

zu erfahren. Das alte Jahr wurde in fast allen Familien mit tiefem

Ernste beschlossen, wie es dem nüchternen Sinn der Alten entsprach,

die des Lebens Not und harten Kampf kannten und auch von der Zukunft

nichts anderes erwarteten.

Für Neujahr schrieb die Sitte den Kindern einen ganz bestimmten

Glückwunsch vor, den sie den Eltern, besonders aber auch dem Döte

und der Dote gegenüber anzubringen hatten. Er lautete: "I weisch

dr a guets nuis Jôôr de gsonde Leib, de Friede, de Seage

ond de heiliche Geischt ond Älles, was dr selber weische magscht!" Auch

für diesen Wunsch bekam man meist eine kleine Belohnung, und wenn's

nur ein kleines Gebäckstück war. Die Reihenfolge der Wünsche

ist bezeichnend für die nüchterne Einschätzung der Lebensgüter

durch die Alten.

Der "Oberste" oder Dreikönigstag (6. Januar) Schloß die

Reihe der Festtage ab. Daß es sich in diesen Wochen um eine Zeit

besonderer Art handelte, konnten die Kinder auch an einem eigenartigen

Brauch merken. Der Vater stellte vielleicht an diesen zwölf "Lostägen" vom

Heiligen Abend bis zum Oberen zwölf Zwiebelschalen auf, die bis

zur Hälfte mit Salz gefüllt waren. Jeder der Tage bedeutete

einen Monat. Nun wurde jeden Morgen Nachschau gehalten. War das Salz

naß geworden, so hatte man entsprechend viel Feuchtigkeit in

dem betreffenden Monat zu erwarten, blieb das Salz trocken, so durfte

man mit Sonnenschein rechnen. Manche Leute, die Sogenannten "Einsteller",

hatten schon am Barbaratag, dem 4. Dezember, frischgeschnittene Reben

ins Wasser gestellt und den Topf am Fenster untergebracht. Je nachdem

die Reben bis in die Festzeit sich entwickelt hatten, entsprechend

lautete die Voraussage für das kommende Weinjahr. Hatten die "Augen" kräftig

ausgetrieben, so war ein guter Ertrag zu erwarten, hatten sie gar im

Wasser Wurzeln gezogen, so gab es einen Vollherbst und Ausstichwein.

Den Schlußpunkt hinter die Kinderzeit setzte die Konfirmation. "Quasimodogeniti,

am Sonntich konfermiert mr mi": damit war der altüberlieferte

Tag der Konfirmation gekennzeichnet. Der Konfirmand schrieb dem Döte

und der Dote einen Patenbrief, in dem er sie feierlich zu dieser heiligen

Handlung einlud. Der Wortlaut lag im allgemeinen fest, und die pünktliche

und saubere Ausfertigung wurde vom Lehrer überwacht. Schon seit

alter Zeit bestand die Sitte, den Konfirmanden im Hinblick auf den

Eintritt in einen neuen Lebensabschnitt zu beschenken. Nun ist ganz

allgemeiner Grundsatz bei den Alten, daß alles wettgemacht werden

muß. Die höchste Anerkennung für ein Geschenk bedeutet

der Ausspruch: "Des kâ i jô gar nemme wettmache." Wer etwas

auf sich hält, will niemand etwas schuldig sein. Dahinter verbirgt

sich der Stolz, aber auch ein gut Stück Lebensklugheit. Und so

wurden alle diese Konfirmationsgeschenke, die zumeist in einem Geldstück,

einem Taschentuch, Halstüchle usw. bestanden, wettgemacht durch

Backwerk, das der Konfirmand austragen mußte. Die jüngeren

Kinder warteten schon darauf, daß die Konfirmanden mit ihrem "Grättle" auf

der Straße Sich zeigten, einesteils um ihnen spottend nachzurufen: "Konfermand

hôt koen Verschtand", andererseits um sie anzubetteln. Denn der

Konfirmand hatte die Pflicht, von den reichen Gaben, die er bekommen

hatte, der übrigen Dorfjugend auch etwas mitzuteilen. Er entledigte

sich dieser Verpflichtung, indem er in der Apotheke oder beim "Kanditer" Sich

um einige Kreuzer "e Gikle Pfeffermenzkiechle" erstand. Die teilte

er nun, nachdem er sich selbst einen erheblichen Prozentsatz einverleibt

hatte, auf der Straße aus. Aber beileibe nicht so, daß er

etwa seinen jüngeren Kameraden davon in die Hand gedrückt

hätte, sondern wenn er einen genügenden Kometenschweif von

Kindern hinter sich hatte, warf er seine Schätze hoch im Bogen über

die Köpfe weg, so daß eine große Balgerei entstand.

Auf diese Weise hatte er auch etwas für sein Geld, und es entstand

so etwas wie ein Volksvergnügen, das durchaus harmloser Art war.

Beim Fest selbst trat der Konfirmand auch äußerlich als

Erwachsener auf. Ein Zylinder und ein regelrechter, meist mehr für

die Zukunft als für die Gegenwart berechneter Kirchenrock gaben

ihm ein Aussehen, das nur dadurch erträglich wurde, weil die Sitte

es eben so verlangte. Der Einfluß der Stadt machte diese Tracht

bald unmöglich. Aber es hat in der Übergangszeit in einzelnen

Familien noch harte Kämpfe gekostet, bis sie abgeschafft war.

Denn auch in diesen Dingen hielt man in manchen Kreisen, und nicht

in den schlechtesten, streng am Hergebrachten fest. Und eben in diesen

Familien hielt man auch streng darauf, daß der Ernst des Tags

durch keine Ausgelassenheit gestört wurde, weder auf seiten der

Alten noch auf denen der jungen, die sich ja zum erstenmal in den Mittelpunkt

einer Familienfeier gestellt sahen. Besonders feierlich wurde auch

der Tag des ersten Abendmahls begangen, bei dem die Sitte verlangte,

daß, wenn irgend möglich, auch die Paten sich beteiligten.

Nun lagen die Kinderjahre hinter dem Konfirmanden, er tritt in die

geregelte Berufsarbeit ein. Trotzdem betritt er nach Verlassen der

Schule in den allermeisten Fällen kein eigentliches Neuland: der

Knabe und das Mädchen aus den Weingärtnersfamilien bleiben

in dem Lebenskreis, der sie schon bisher umhegt hat. Daraus erklärt

sich auch das Festhalten am Althergebrachten, das wir bei den "Eingesessenen" so

oft antreffen. Überlieferung gedeiht eben am besten als Familienüberlieferung.